ロマン主義芸術運動とカフェ

日本のコーヒー文化、カフェ文化を語る際に、必ず触れられる明治末期の若き芸術家たちによるサロンであり文化運動、それが「パンの会」だ。

なぜこれがコーヒー文化と深い関係があるのかというと、まだ当時20代だった芸術家たちがパリのカフェに憧れて、東京でも同様の役割を持つ本格的なカフェを求めて、遍歴を重ねたからである。

この会の始まったのは1908年、明治41年の末のことだという。

なぜこれがコーヒー文化と深い関係があるのかというと、まだ当時20代だった芸術家たちがパリのカフェに憧れて、東京でも同様の役割を持つ本格的なカフェを求めて、遍歴を重ねたからである。

この会の始まったのは1908年、明治41年の末のことだという。

<パンの会と同時期にスタートした文芸誌『スバル』の第一号表紙>

パンの会が画期的だったのは、文学者と画家らの芸術家が交流する場であったことといわれる。文芸雑誌『スバル』で活躍することとなる詩人たち、北原白秋、木下杢太郎、長田秀雄、吉井勇ら、そして美術同人誌『方寸』に集まっていた画家、石井柏亭、山本鼎、森田恒友、倉田白羊ら、まだ若き芸術家が中心となっていた。

この頃、芸術家の憧れの地となっていたパリでは、カフェで芸術を語り合う文化があることが日本にも伝えられ、彼らは日本でも文学と美術の交流が必要であり、芸術を語り合う場所が必要だという考えで一致した。

こうして交流を始めた若い芸術家たちの動きは、前世代の自然主義的な傾向から脱して、ロマン主義的な芸術を生み出すことにつながっていく。

森鴎外が命名し、1909年に創刊された『スバル』は、まさにロマン主義的な作品を多数掲載して、パンの会とともに、この流れを牽引していく。

「カフヱエ」代わりの牛鍋屋

いかにもコーヒーと相性の良さそうなこの会の名前だが、もちろんBreadとは関係がなく1800年代末、ベルリンに起こった芸術運動であるパンの会から取られたものだという。「パン」はギリシア神話に登場する牧羊神である。

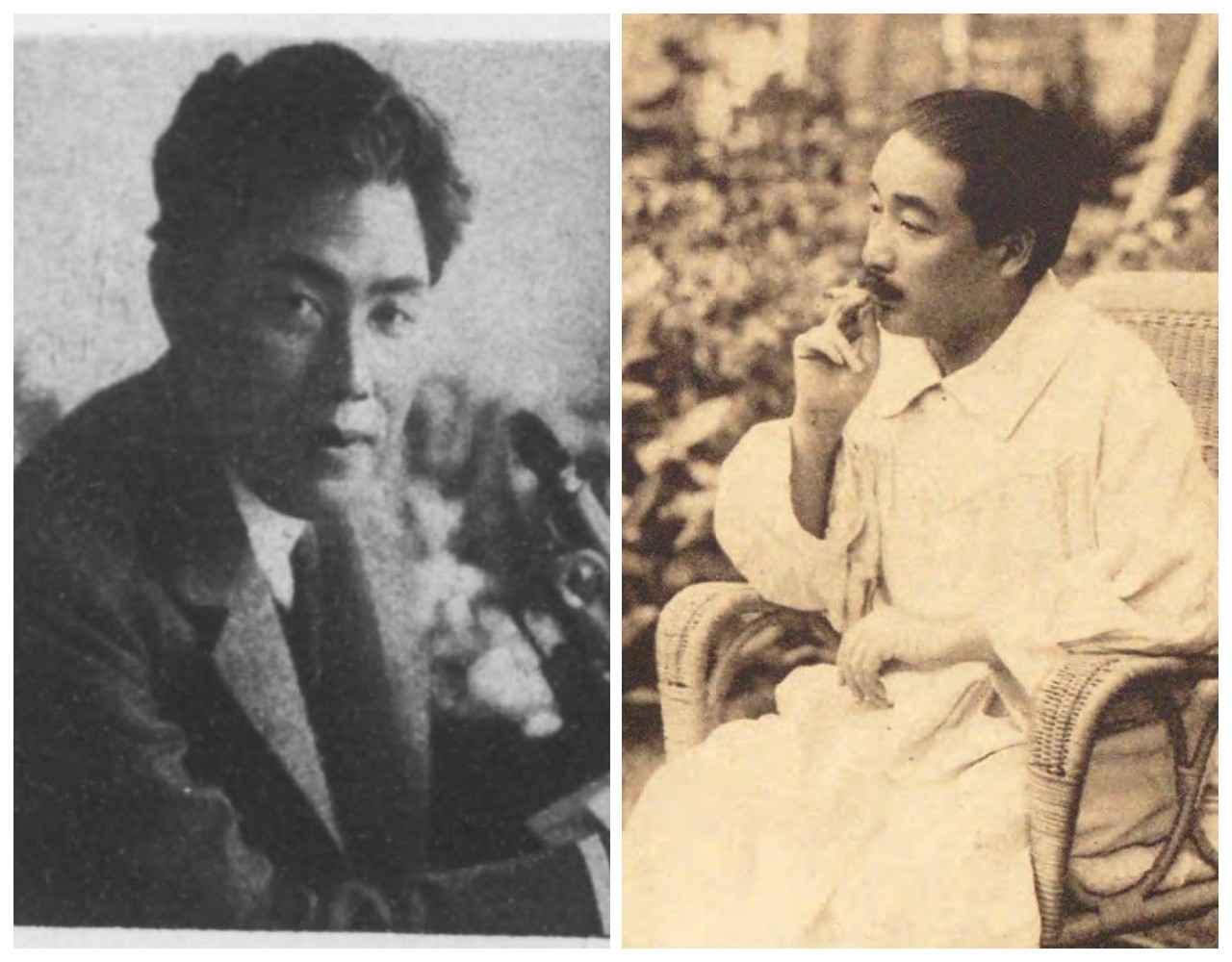

<パンの会を結成した、医学者で詩人の木下杢太郎(左)と詩人の北原白秋(国立国会図書館蔵)>

さて、美術同人誌『方寸』の同人たちと北原白秋、木下杢太郎らがこのパンの会の最初の会合を開こうとした際、もっとも難航したのが会場探しであった。

それというのも明治40年代の東京には、本格的なカフェがほとんど存在しなかったのである。

しかし、メンバーはパリのカフェ文化を模倣するため、隅田川をセーヌ川に見立ててその川端での会場探しにこだわった。下町の江戸情緒に親近感を抱くメンバーも少なからずいたという理由もあった。

会場探しに奔走したのは木下杢太郎であった。その様子を詩人・評論家の野田宇太郎が『異国情調の文藝運動』のなかで次のように書いている。

「隅田の大川べりには異国風な鴎が游んでゐた。蒸汽はドウナツのやうな煙の輪を吐いて大川の波を切つて上下してゐた。なかなかカフヱエらしいものはなかつた。

隅田川は巴里のセエヌを思はせた。どうしても、この川べりに、西洋風と江戸風の情調をつきとめて、そこに会場を求めたかつた。

当時の東京には珈琲を出す家と云へば、本郷赤門近くの青木堂と、町に散在するミルクホオルの前身としての新聞縦覧所位しかなかつた。その他は牛屋か、西洋料理屋であつた。

仕方がないのでカフヱエの代りに西洋料理屋と決めて捜し出したのが、両国の橋近くの西洋館まがひの三階建「第一やまと」であつた。牛鍋屋ではあつたが、西洋料理も酒も出た。汚い家だつた。それでも大川端であることが、心のどこかに一沫の満足感を与えた。

明治四十一年の歳の瀬の或日に、このやうにして第一回のパンの会はこの「第一やまと」の三階で開かれることとなつた」(野田宇太郎『異国情調の文藝運動』)

こうして苦労の甲斐なく、最初の数回の会合は「牛鍋屋」で開かれたのであった。

「メエゾン、コオノス」の登場

<木下杢太郎からの聞き書きで木村荘八が描いた「パンの会」。昭和3年の春陽会第5回展に出品された作品>

パンの会には、高村光太郎、小山内薫らが参加し、上田敏や永井荷風といった上の世代も時に加わって、次第に規模も大きくなっていった。それに従って会場も変遷する。

今度は、木下杢太郎の回想から見てみよう。

「最初の二三回はそこ(注:第一やまと)でしたが、その家があまり貧弱で、且つ少しも情趣のない家であつたから、早く倦きてしまつて、その後に探しあてたのは、小伝馬町の三州屋といふ西洋料理屋だつた。ここはきつすゐの下町情調の街区で古風な問屋が軒を並べてゐる処で、其家はまた幾分第一国立銀行時代の建築の面影を伝へてゐる西洋館であつたから、我々は大に気に入つた。おかみさんが江戸つ子で、或る大会の時には葭町の一流の芸者などを呼んでくれて、我々は美術学校に保存してある「長崎遊宴の図」を思ひ出して、喜んだものである。

今度は、木下杢太郎の回想から見てみよう。

「最初の二三回はそこ(注:第一やまと)でしたが、その家があまり貧弱で、且つ少しも情趣のない家であつたから、早く倦きてしまつて、その後に探しあてたのは、小伝馬町の三州屋といふ西洋料理屋だつた。ここはきつすゐの下町情調の街区で古風な問屋が軒を並べてゐる処で、其家はまた幾分第一国立銀行時代の建築の面影を伝へてゐる西洋館であつたから、我々は大に気に入つた。おかみさんが江戸つ子で、或る大会の時には葭町の一流の芸者などを呼んでくれて、我々は美術学校に保存してある「長崎遊宴の図」を思ひ出して、喜んだものである。

その後深川の永代橋際の永代亭が、大河の眺めがあるのでしばしば会場になつたのである。

また遥か後になつて小網町に鴻の巣が出来「メエゾン、コオノス」と称して異国がつた」(木下杢太郎「パンの会の回想」)

日本橋小伝馬町の三州屋、深川の永代亭といった西洋料理店で開かれた後、日本橋小網町の「メイゾン鴻の巣」と呼ばれた店でパンの会は開かれた。

鴻の巣は、日本で最初期のカフェ・バー、カフェ・レストランといわれており、フランス料理やフランス式の深煎りコーヒーを出したという。

ここにきてようやく当初の念願が叶い、カフェ的な店での会合を開くことができたパンの会であったが、その頃には規模も大きくなって酒好きのメンバーも増え、内容は盛大な酒宴となっていた。

北原白秋の『東京景物詩』、木下杢太郎の『食後の唄』、谷崎潤一郎の『青春物語』などの作品にこうしたパンの会の様子は描かれることとなった。

そして1910年ごろを境に、盛り上がりを欠くようになり、1913年ごろにパンの会は終焉を迎えた。

しかしこの時代の芸術家たちが一堂に集まったパンの会は、日本の文化史に大きな足跡を残したとされている。そして、コーヒー文化史にも、カフェ文化を追い求めたその軌跡はしっかりと刻まれている。

なお、メイゾン鴻の巣は、小網町から1915(大正4)年ごろに日本橋木原店に移転、さらにその後フランス料理店として関東大震災まで京橋南伝馬町で営業した。

大正年間には、「十日会」「未来」「新思潮」などさまざまな文芸団体の会合が開かれ、多くの作家がこの店でコーヒーを飲んだという記述を残している。

カフェー・プランタンなどと並び、ようやく東京にも花開いたカフェ文化を象徴する店舗のひとつとなったが、関東大震災後にほどなく閉店した。