日本最初のコーヒーショップ【コーヒーの過去・未来】

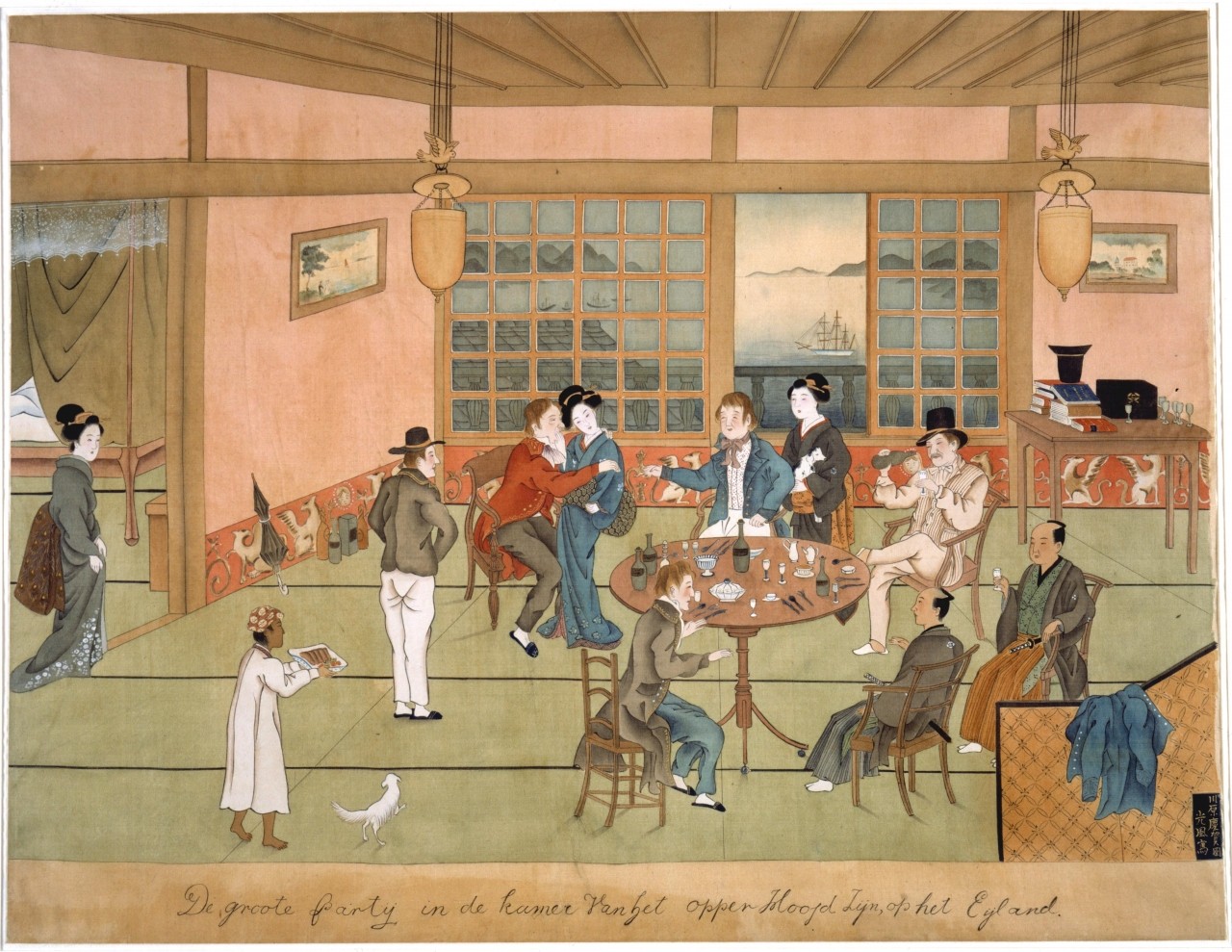

<オランダ商館での食事会 川原慶賀画>

<オランダ商館での食事会 川原慶賀画>オランダ商館で日本人が出会ったコーヒー

日本人とコーヒーのかかわりは、日本と西洋文明との交流の歴史とほとんど軌を一にする。ただし、最初の接触点である戦国時代には、まだコーヒーは入ってこなかった。

その出会いは、アラブ世界では広く親しまれていたコーヒーが、西欧に伝わり、広まり始める1700年代を待たなければならない。

その当時の日本は、江戸時代でヨーロッパとの接触は、長崎・出島における、オランダ商人との貿易に限られていた(いわゆる鎖国政策)。

オランダ東インド会社は、コーヒー貿易に早くから乗り出しており、輸入販売に加えてジャワなどの植民地へのコーヒー移植も行っていた。当然、日本にもコーヒーはさっそく持ち込まれていた。ただ、貿易品となってはいなかった。

最近復刊された『日本の珈琲』(奥山儀八郎著、講談社学術文庫)によると、1823年に医師として長崎・出島に赴任したシーボルトは、次のようなことを書いている。

「二百年以上も、世界の珈琲商人(オランダ人)と交通しながら珈琲がまだ日本人の飲料となっていないのは実に驚いたことである。日本人は余らと会合する時は好んで珈琲を飲む」

出島のオランダ商館では、世界でコーヒー貿易を担っていたオランダ人たちが、大量にコーヒーを持ち込み常飲していた。そして、シーボルトが述べるように、出島で交流した日本人たちもコーヒーを好んで飲んでいたという。

江戸時代の日本で、唯一コーヒーを飲める場所は、長く出島のオランダ商館だけであったといえる(日本初のコーヒーショップ、とまではいえないが、商館での会談ではコーヒーが出されていただろう。ここでコーヒー文化を知り、その味を覚えた日本人たちは商館からコーヒーを譲り受けて飲んでいたようだ。この辺りの事情は別途詳しく紹介したい)。

その出会いは、アラブ世界では広く親しまれていたコーヒーが、西欧に伝わり、広まり始める1700年代を待たなければならない。

その当時の日本は、江戸時代でヨーロッパとの接触は、長崎・出島における、オランダ商人との貿易に限られていた(いわゆる鎖国政策)。

オランダ東インド会社は、コーヒー貿易に早くから乗り出しており、輸入販売に加えてジャワなどの植民地へのコーヒー移植も行っていた。当然、日本にもコーヒーはさっそく持ち込まれていた。ただ、貿易品となってはいなかった。

最近復刊された『日本の珈琲』(奥山儀八郎著、講談社学術文庫)によると、1823年に医師として長崎・出島に赴任したシーボルトは、次のようなことを書いている。

「二百年以上も、世界の珈琲商人(オランダ人)と交通しながら珈琲がまだ日本人の飲料となっていないのは実に驚いたことである。日本人は余らと会合する時は好んで珈琲を飲む」

出島のオランダ商館では、世界でコーヒー貿易を担っていたオランダ人たちが、大量にコーヒーを持ち込み常飲していた。そして、シーボルトが述べるように、出島で交流した日本人たちもコーヒーを好んで飲んでいたという。

江戸時代の日本で、唯一コーヒーを飲める場所は、長く出島のオランダ商館だけであったといえる(日本初のコーヒーショップ、とまではいえないが、商館での会談ではコーヒーが出されていただろう。ここでコーヒー文化を知り、その味を覚えた日本人たちは商館からコーヒーを譲り受けて飲んでいたようだ。この辺りの事情は別途詳しく紹介したい)。

文明開花とともに開店したコーヒー店「可否茶館」

黒船の来航とともに吹き荒れた幕末維新の動乱、江戸幕府の終焉と明治新政府の発足という時代の急転ののち、急激に流入した西洋文明。このなかには、もちろんコーヒー文化も含まれていた。

当初、庶民たちがコーヒーを飲むようになったのは、西洋風料理店であった。こうした店で、コーヒーを食後に出すようになったのは、明治も中頃のこと。その後、コーヒーを飲む場所としての喫茶店が東京にオープンする。これが日本初の喫茶店として有名な「可否茶館」だ。

当初、庶民たちがコーヒーを飲むようになったのは、西洋風料理店であった。こうした店で、コーヒーを食後に出すようになったのは、明治も中頃のこと。その後、コーヒーを飲む場所としての喫茶店が東京にオープンする。これが日本初の喫茶店として有名な「可否茶館」だ。

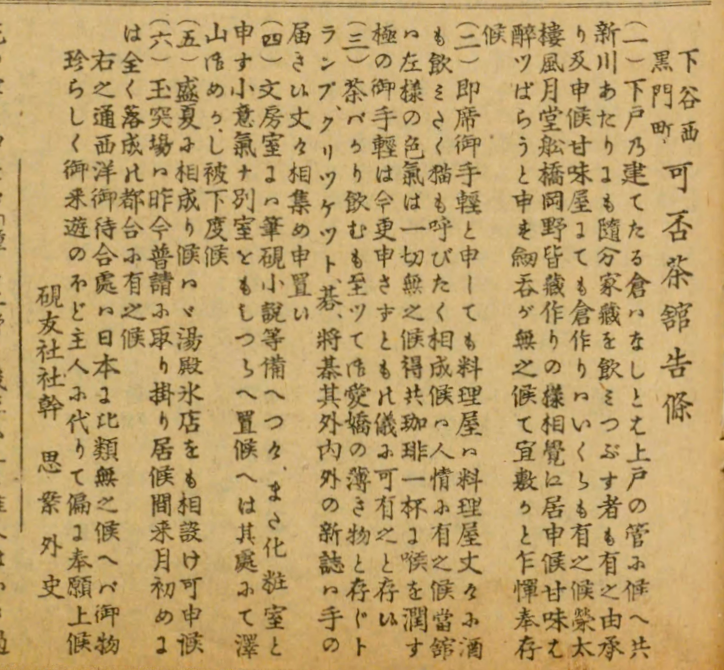

<日本初の文芸雑誌といわれる『我楽多文庫』第一号(1888年5月)に掲載された「可否茶館」の宣伝記事。文房室、玉突場などの設備についての記述が見える(国立国会図書館蔵)>

<日本初の文芸雑誌といわれる『我楽多文庫』第一号(1888年5月)に掲載された「可否茶館」の宣伝記事。文房室、玉突場などの設備についての記述が見える(国立国会図書館蔵)>1888(明治21)年、東京府下谷区上野西黒門町に日本初の本格的なヨーロッパ風カフェ「可否茶館」が開店する。コーヒーは一杯1銭5厘、牛乳を加えたものが2銭。パンやカステラなど軽食も出した(これに因み、毎年4月13日は「喫茶店の日」とされている)。

黒門町の名は、江戸時代、東叡山寛永寺の総門が黒門と呼ばれていたことから名付けられたもので、その門前町であった。

なお、当時の寛永寺は現在の上野公園全体を境内としており、その入り口付近にあったのが黒門であった。

明治初年、この黒門では旧幕府側についた彰義隊と新政府(薩摩)軍の激戦が勃発した地で、戊辰戦争時、江戸では唯一、いくさが繰り広げられた場所である。西郷隆盛の命によって大砲を撃ち込まれた彰義隊は敢えなく壊滅した。

<幕末の江戸切絵図に描かれた黒門と上野黒門町。右側が寛永寺境内、上が不忍池。下谷広小路(現在の中央通り)を挟んで、元黒門町と新黒門町の町域が点在する。上野西黒門町は広小路の不忍池側で、風光明媚な地だったことから料理屋が多かった(『江戸切絵図』下谷絵図より部分、国立国会図書館蔵)>

<幕末の江戸切絵図に描かれた黒門と上野黒門町。右側が寛永寺境内、上が不忍池。下谷広小路(現在の中央通り)を挟んで、元黒門町と新黒門町の町域が点在する。上野西黒門町は広小路の不忍池側で、風光明媚な地だったことから料理屋が多かった(『江戸切絵図』下谷絵図より部分、国立国会図書館蔵)>それからわずか20年後、最先端の西洋文化を紹介する、西欧風カフェが開店したのである。

可否茶館を開いた鄭永慶は鄭成功の弟・田川七左衛門を先祖に持つとされ、家は代々長崎で唐通事を務めていた。唐通事とは、現代風に言えば、中国語の通訳で、長崎・出島に来訪する中国人に対応する、幕府の役職だ。

もちろん、代々出島を仕事場とした鄭氏は、オランダ商館のコーヒー文化にも触れていただろう。コーヒーショップの開店は、この辺りの事情が関係するのだろう。

所在地といい、創業者といい、当時の最先端文化がなぜか、克服すべき前時代の象徴である江戸幕府の香りをまとっているのは興味深い点だ。

鄭永慶はエール大学留学後、外務省の官吏や英語教師を務めたが、可否茶館は庶民のサロンとしてのコーヒーハウスを目指して開店したものだったといわれる。

可否茶館は西洋館二階建ての中に、ビリヤード、トランプ、クリケット、碁、将棋と娯楽だけではなく、更衣室、化粧室、シャワー室まで完備。さらに硯と筆、便箋と封筒も常備してあり、国内外の新聞や雑誌を置き、図書館を目指して各種の書籍や書画を自由に閲覧できるようにしてあったという。

こうした先駆的なサロンとしてのコーヒーショップを開店させた鄭永慶。

しかし、こうした喫茶店は、一般庶民に広まることはなく、一部の文化人たちが利用するのみで、まだまだ早すぎたと言われるゆえんだ。

わずか5年足らずで閉店に追い込まれ、その後、鄭永慶はアメリカに密航しその地で亡くなったという。

しかし、その後、世界の中でも独特なコーヒー文化を生み出した日本の喫茶店に、その礎としてのコーヒーショップ「可否茶館」があったことは長く記憶されている。現在、その跡地には碑が立っている。